EL PROBLEMA DE MOLYNEUX

Pregunta formulada por William Molyneux a Locke, en 1688, relacionada con los procesos de percepción y

aprendizaje mediante la experiencia, así como con la posible conexión entre dos

sentidos diferentes, la vista y el tacto. En pocas palabras: ¿qué experimentaría

un ciego de nacimiento, acostumbrado a relacionarse con el mundo mediante el

sentido del tacto, si recuperara la vista? ¿Podría reconocer formas geométricas

nunca vistas relacionándolas con el tacto? En profundidad: ¿se puede tener

conocimiento sin experiencia previa?

David Hume había admitido

que podemos conocer un tono de un color sin haberlo visto previamente, siempre

que hayamos conocido dos tonalidades adyacentes del mismo. Pero esta condición

no va más allá de un solo sentido, mientras que el Problema de Molyneux

relaciona dos sentidos diferentes. Así que el problema puede formularse también

así: ¿puede haber conexión entre los diferentes sentidos, a efectos cognitivos?

No podemos eludir la importancia de la pregunta de Molyneux, formulada a propósito

de las ideas de Locke sobre la relación entre la percepción y las ideas

mentales (cómo identificamos las cosas percibidas); Cassirer remarca que todos

los problemas epistemológicos del siglo XVIII giran alrededor de los interrogantes

que Molyneux pone sobre la mesa.

¿Quién es William

Molyneux? Físico y político irlandés, que vivió entre 1656 y 1698. Como físico,

estuvo interesado por temas de óptica, con trabajos como su Dioptica Nova

(1692-1709). Como político, hay que decir que era anglicano, pero partidario de

la independencia legislativa de Irlanda respecto de Inglaterra. Fundador en

1683 de la Dublin Philosophical Society, según el modelo de la Royal Society

inglesa, e inspirada en la renovación experimentalista de Francis Bacon. Fue

traductor de las Meditaciones metafísicas de Descartes, en cuya edición

incluyó las objeciones de Hobbes a las mismas. Su interés por la óptica responde a una

corriente de la época, que ya hemos visto plasmada en Descartes o Galileo. Hay

que añadir la circunstancia de que la esposa de Molyneux perdió la visión

durante el primer año de casados.

Compartió

amistad con Locke y una amplia correspondencia, a propósito del Ensayo sobre

el entendimiento humano (primera edición en 1689-90). Hay una primera

carta, fechada el 7 de julio de 1688, que hace mención al asunto: Molyneux

había leído un extracto en francés del ensayo de Locke, hecho público en 1688,

a raíz del cual escribe esta carta a Locke, planteándole la pregunta que

constituye la base del problema y solicitando una respuesta en

privado. Locke no respondió a la misiva, y se desconocen las razones de su

silencio. Pero al cabo de un tiempo se inició entre ambos una amistosa

correspondencia, en el curso de la cual se da la segunda de las cartas en

que Molyneux alude al problema, fechada el 2 de marzo de 1693. Aquí,

Molyneux solicita a Locke la incorporación del problema en algún lugar

de su Ensayo. Locke acepta entusiasmado esta propuesta, que se

materializa en la segunda edición del texto, en 1694. Además, Molyneux le transmitió observaciones que Locke incorporó,

incluyendo capítulos enteros, como es el caso de “Sobre identidad y diversidad”; e incluso animó a Locke a interesarse por temas de ética.

El problema se suscita a

raíz de la exposición de Locke en su Ensayo, al considerar que hay ideas

que se adquieren mediante un solo sentido, mientras que hay otras que pueden

derivarse de la intervención de varios; así, si un sujeto carece de nacimiento

de alguno de los sentidos, podría adquirir algunas ideas mediante la

intervención de los otros, pero no aquellas que dependan exclusivamente del

sentido del que carece. Por ejemplo, un ciego de nacimiento será incapaz de

tener la idea de color, no solo la idea de rojo. No obstante,

podría adquirir algunas otras ideas por medio de la combinación de otros

sentidos: ideas de espacio, movimiento. Mediante este mecanismo, las personas sordas

sienten la música a través de las vibraciones captadas mediante el tacto.

El texto de Locke

reproduce, transcribe o parafrasea el contenido de las dos cartas, según hace

constar Ferrater Mora en su Diccionario:

Supongamos que a un hombre ciego de

nacimiento y ahora adulto se le enseñe por medio de su tacto a distinguir entre

un cubo y una esfera del mismo metal y aproximadamente del mismo tamaño, de

modo que cuando toque uno u otra pueda decir cuál es el cubo y cuál la esfera.

Supongamos que el cubo y la esfera se hallan sobre una mesa, y que el ciego

cobre la vista: pregunto si por medio de su vista y antes de tocarlos podría

ahora distinguirlos y decir cuál es el globo y cuál el cubo.

Para Molyneux, la respuesta ha de ser negativa, porque hay una gran disparidad entre los sentidos del tacto y la vista. Locke se muestra de acuerdo con esta posición, que es afín al innatismo de los empiristas. Pero la historia del Problema de Molyneux es más larga de los que parece, si tenemos en cuenta que ya Ibn Tufail (1110-1185) expuso el problema en su obra El filósofo autodidacta. De hecho, esta obra podría haber inspirado tanto a Locke como a Molyneux, dado que la obra del pensador árabe fue traducida al latín en 1671, y al inglés en 1674, siendo objeto del interés de Locke, aunque se desconoce si llegó a ser conocida por Molyneux.

Otros autores posteriores

dieron cuenta del problema:

Berkeley trata la cuestión

en su obra Ensayo de una nueva teoría de la visión y

en sus Comentarios filosóficos, considerando que no es posible la

conexión entre dos sentidos por los mismos motivos antes aludidos, pero añade

que hay aspectos como el espacio y la distancia que no responden a una visión,

sino a una pre-visión de carácter mental, como hábito asociativo.

Leibniz, en Nuevos

ensayos, admite la posibilidad de conexión entre tacto y

vista, dado que desde estos dos sentidos es posible apreciar la cualidad común

de los cuerpos, la extensión. El ciego de nacimiento que haya recuperado la

vista podría distinguir e identificar el cubo y la esfera que solo conoció

mediante el tacto a partir del discernimiento, según los principios de la

razón.

En cuanto a Hume, niega

que la idea de extensión pueda obtenerse por otras vías que no sean la vista y

el tacto, que son los dos sentidos implicados en el planteamiento del problema

de Molyneux, pero admite que puede proceder de ambos: “nada que no sea visible

o tangible se manifiesta como extenso” (Tratado de la naturaleza humana,

I, sección 3, 38, pág. 88 de la edición de Madrid, Tecnos, 1992). Es decir, que

la extensión es una impresión compleja en cuya formación pueden intervenir dos

sentidos, a la vez o por separado. Aquí ya hay una conexión con el problema de

Molyneux, ya que este se refiere a la captación de ideas de figuras o cuerpos mediante

la vista y el tacto, es decir, en su extensión. Así que, de alguna manera,

podría admitir Hume que si podemos captar la extensión (sus formas y límites)

mediante el tacto, luego podríamos usar esa idea para identificar esas mismas

formas y límites mediante la vista. Pero salvo estas referencias indirectas, no

hemos encontrado mayor referencia al problema de Molyneux en el texto de Hume.

No obstante, este fragmento deja fuera de dudas la opinión de Hume sobre

este asunto (Tratado, I, sección 1, 5, pág. 48 de la edición mencionada):

Para confirmar esto consideraré otro

fenómeno sencillo y convincente: siempre que por accidente las facultades que

dan origen a impresiones de algún tipo se ven impedidas en sus operaciones

(como le ocurre al que ha nacido ciego o sordo), no sólo se pierden las

impresiones, sino también las ideas correspondientes, de modo que jamás

aparecerá en la mente el menor rastro de unas u otras. Y esto es verdad no sólo

en el caso en que los órganos sensoriales estén completamente destruidos, sino

también cuando no han sido puestos nunca en funcionamiento para producir una

impresión determinada. No podemos hacernos una idea correcta del sabor de una

piña sin haberla probado realmente.

En este punto, Hume niega

la posibilidad de conexión entre dos sentidos. Por otro lado, admite que es

posible obtener una idea sin que haya una impresión previa de la misma,

excepcionalmente, solo en el caso de la tonalidad de un color, que nunca se

haya percibido, pero sí las dos tonalidades adyacentes a la misma (Hume, Tratado,

sección 1, 5-6, págs. 48-49 de la edición mencionada).

Condillac, en su Tratado de los sistemas, expone que solo desde la experimentación se puede resolver esta cuestión. Diderot, en su Carta sobre los ciegos para provecho de los que ven (1749), sigue la propuesta de Condillac. La Mettrie también está en la misma línea que Diderot. Esto muestra que el problema de Molyneux tuvo resonancia durante en la Francia de la Ilustración, donde confluyen las dos importantes líneas epistemológicas modernas. Considerando que la pregunta de Molyneux responde a un experimento mental, tanto empiristas como racionalistas difieren en sus conclusiones sobre el problema de Molyneux, de manera que no hay acuerdo en la respuesta a su pregunta, sino más bien diferentes interpretaciones sobre la relación entre los sentidos, concretamente entre el visual y el táctil.

Pero la posibilidad de

operar a un sujeto aquejado de ceguera de nacimiento por cataratas congénitas,

y permitirle la visión, convierte el experimento mental en experimento factible.

Esto permite desarrollar un nuevo enfoque sobre el asunto, un enfoque

experimental, cosa que se lleva a cabo muy tempranamente. En 1728 se publica un

informe sobre la curación de una persona ciega a causa de las cataratas congénitas,

mediante cirugía. El informe es obra de William Cheselden, anatomista y cirujano.

La noticia es importante: abre la posibilidad real de alcanzar una solución

empírica y definitiva al problema de Molyneux. Pero hay un inconveniente: este

tipo de ceguera no es absoluta, sino parcial. De hecho, una ceguera absoluta no

puede recuperarse, porque generalmente no responde a un obstáculo en óptico,

sino a un factor neurológico que en aquel momento aún está fuera del alcance de

los cirujanos.

Cheselden informa de los

resultados del caso, para confirmar que el joven operado (identificado como

Daniel Dolins), no pudo reconocer mediante la vista objetos que había conocido

mediante el tacto, antes de ser operado. Esto concuerda con los pronósticos de

los filósofos empiristas. No obstante, algunos de ellos, como Diderot, cuestionaron

la validez de la prueba considerando aspectos como la habilidad visual del

joven recién operado. En el caso de llegar a realizar un nuevo experimento, debería

hacerse bajo condiciones de mayor control en la preparación del sujeto.

En el siglo XIX se

renuevan los intentos de dar respuesta al problema de Molyneux desde el enfoque

experimental, esta vez en manos de oculistas mejor preparados para el caso,

dado que es mucho mayor el número de pacientes operados de cataratas congénitas

que pueden ser sujetos en pruebas pertinentes bajo condiciones de mayor control

sobre las circunstancias pre y post cirugía. No obstante, continúa habiendo

divergencias en la interpretación de los resultados.

El descubrimiento en 1838,

obra de Charles Wheatstone (1802-1875), de la visión binocular o estereopsis,

es decir, la percepción del volumen y la profundidad por la combinación de la

visión de cada uno de los ojos, de forma inmediata, disparó las opciones para

responder afirmativamente a la pregunta de Molyneux, sin salir del empirismo,

pero sin llegar a conclusiones definitivas. De alguna manera, esto abría la

puerta al innatismo biológico: no necesitamos experimentar la profundidad de

las tres dimensiones para entender el mundo, puesto que captamos todo ello inmediatamente.

No obstante, hay que tener en cuenta que Wheatstone, prolífico inventor y

pionero del estudio experimental de la percepción humana, nos legó dos aparatos,

el estereoscopio, que genera la ilusión de ver en tres dimensiones, y el

pseudoscopio, que genera la ilusión de ver en dos dimensiones objetos de tres. Del

innatismo podemos pasar al perspectivismo: qué es lo que captamos, entonces,

algo real y objetivo, o nuestra propia deformación de la realidad mediante la

percepción.

A partir del siglo XX, el Problema de Molyneux pasa a ser una cuestión historiográfica, tanto desde la perspectiva filosófica como la científica (psicología, oftalmológica, neurofisiológica, etc.). A ello se suman sucesivos intentos de dar respuestas al problema, desde todas estas perspectivas, sobre todo la experimental y clínica. Ciertas investigaciones sobre animales han mostrado que la privación de la visión provoca alteraciones en los procesos de percepción visual, de manera que una eventual recuperación de la vista no desemboca en condiciones adecuadas para el funcionamiento de la visión. Sin embargo, en el planteamiento original de Molyneux se daba por sentado que el sujeto que había recuperado la visión contaba con un funcionamiento óptimo del sistema visual. Más relevantes son los resultados que se derivan de experimentos en los que el sujeto puede sustituir la visión por medio de mecanismos o dispositivos que usan el sonido o el tacto. Estos estudios muestran que los sujetos de las pruebas necesitan un tiempo para aprender a distinguir objetos conocidos y antes identificados con la visión, y luego solo con el tacto. Aunque estos estudios no se ajustan a las premisas de Molyneux, indican que no hay una fácil conexión entre vista y tacto (M. J. Morgan, a finales de los 70).

La investigación científica reciente, sobre todo desde la irrupción de la neurociencia, ha llegado a conclusiones basadas en la experimentación efectiva con personas ciegas que han recuperado la visión. Por ejemplo, con pacientes aquejados de cataratas congénitas, que han podido ser operados y han recuperado el sentido de la vista ya que no estaba dañado, sino solo obstaculizado.

Entre 2003 y 2005, el

profesor Pawan Sinha, del MIT, pudo llevar a cabo estudios con este tipo de

pacientes, a los que sometió a pruebas antes y después de ser operados de la

vista. Sinha inició un programa médico en la India, donde pudo realizar pruebas

sobre jóvenes de entre 8 y 17 años, aquejados de ceguera congénita recuperada y

visión totalmente recuperada tras la operación de cataratas. Aplicando pruebas pertinentes

antes y después de la operación, puedo llegar a una conclusión empírica sobre

el problema de Molyneux: aunque tras la recuperación de la vista los sujetos

estudiados podían distinguir objetos tanto

visual como táctilmente, eran incapaces de asociar lo antes conocido mediante

el tacto con lo conocido mediante la visión, aunque pasado un tiempo adquirían

tal habilidad; así que no hay fundamento para pensar que la información

obtenida desde uno de los sentidos, el tacto, sirva después para reconocer

formas y figuras mediante la vista, que era la cuestión fundamental de

Molyneux.

Estudios posteriores,

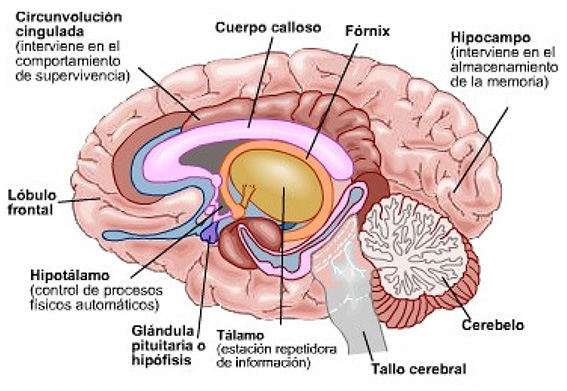

desde la neurociencia, concluyen que la pregunta de Molyneux no está bien

formulada, porque no tiene en cuenta que el cerebro trabaja con todos los

elementos a su alcance, todos los sentidos, y sus procesos no pueden ser

considerados separadamente; además, sus procesos no se pueden separar del

contexto, es decir, de la acción sobre el mundo, es decir, que hay que tener en

cuenta el componente intencional de la conciencia humana. Así que el cerebro

utiliza toda la información recibida para actuar, cosa que Molyneux no tiene en

cuenta y no sugiere ningún tipo de acción específica del sujeto en vistas a

relacionar las figuras geométricas que ha conocido mediante el tacto para luego

identificarlas con la vista (se cita a Ghazanfar

& Turesson, “Speech Production: How does a Word feel?”, en Current Biology 18, 24,

2008).

Como se puede apreciar,

los límites del Problema de Molyneux están rozando los territorios de la filosofía de

la mente y del lenguaje. La pregunta anterior, ¿qué sensación produce una

palabra?, nos remite inevitablemente al problema de Thomas Nagel: ¿qué es ser

un murciélago? (en este enlace se trata esta cuestión). El Problema de Molyneux es más bien un conjunto de subproblemas

que deben ser abordados desde un enfoque interdisciplinar, al ser una cuestión

de no fácil respuesta; de hecho, es uno de los problemas más estimulantes en la

historia de la filosofía y la psicología de la percepción.

REFERENCIAS

- Danto, A. C., Qué es filosofía. Madrid, Alianza, 1976.

- Ferrater Mora, J., Diccionario

de Filosofía. Barcelona, RBA Editores, 1995.

- Hume, Tratado de la

naturaleza humana. Madrid, Tecnos, 1992.

- Molyneux’s Problem, en Stanford

Encyclopedia of Philosophy: en este enlace. Se trata del artículo de Degenaar, Marjolein and Gert-Jan Lokhorst,

"Molyneux’s Problem", The Stanford Encyclopedia of

Philosophy (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri

Nodelman (eds.). Contiene numerosos enlaces y una extensa bibliografía.

Comentarios

Publicar un comentario

Deja un comentario, a ser posible relacionado con la entrada. Gracias.