RESEÑA DE UN LIBRO DE GAZZANIGA (2012)

GAZZANIGA, M., El cerebro ético. Barcelona, Paidós, 2006.

Reseña publicada inicialmente en ESCUELA CON CEREBRO, en julio de 2012. Enlace roto.

________________________________________

Descartes, en su famoso Discurso

del método (1637), escribió que sólo hay una cosa que podamos controlar

absolutamente: nuestros pensamientos. El proceso de la duda metódica pone en

cuestión todas las instancias que intervienen en nuestra relación con el mundo,

pero llegados al final de ese proceso parece indudable, desde el razonamiento

de Descartes, que tenemos pensamientos y, mucho más importante, que son

nuestros.

Descartes se había

permitido afirmar tan tajantemente que somos dueños de nuestros pensamientos

porque estaba convencido de que no hay una relación directa entre lo material y

lo mental, entre cuerpo y pensamiento: si el cuerpo es una instancia separada e

independiente, que funciona como una máquina automática, entonces la mente

también reina en su propio y solitario ámbito, sin interferencias (porque Dios

no va a permitir que las haya y dificulten la coherencia del pensamiento con la

realidad y con la verdad). Aquí nace la idea de una razón pura, libre y en

conexión con la verdad (bien, en realidad hay que remitirse a Platón e incluso

a Parménides). La mente puede errar si se deja llevar por los sentidos, es

susceptible de distorsiones externas; pero por dentro es pura, actúa según

reglas de coherencia que son imperturbables. Sé que 2+2 son 4 porque hay algo

en mi mente que me dice que es así. Un genio maligno podría estar instalado en

mi mente para provocarme errores de apreciación e incluso de argumentación,

pero la existencia de Dios me libra de él.

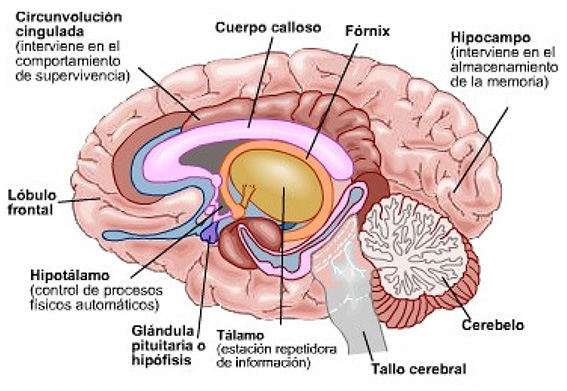

Mente y materia

¿Seguro que somos dueños

de nuestros pensamientos? Aquí nace el problema de la relación entre el cuerpo

y la mente, problema que la neurociencia plantea hoy en términos de cerebro y

mente. Descartes sostuvo la necesidad metafísica de la separación entre la

materia y la mente. Sólo así podía confiar en la infalibilidad de la razón.

Inmediatamente después de él se alzaron voces en contra, porque ese

planteamiento suscita muchos problemas secundarios y soluciones

insatisfactorias (ocasionalismo, monadismo). En realidad, sólo es posible

sostener la conexión entre ambas cosas, como ya avanzó Spinoza. La neurociencia

encaja mejor en un correlato entre materia y mente que en la versión original

cartesiana. De hecho, avala la versión más materialista del spinozismo: el cerebro,

afirma, es la instancia biológica que sirve de sostén a la mente; el cerebro y

su actividad neuronal son la causa de nuestra mente, que es el correlato

consciente de esa actividad eléctrica. La mente no está en la glándula pineal,

pero sí es evidente que tiene un sostén material, un tejido en el que se

desarrolla. El cerebro es la causa de nuestros pensamientos. Si nuestra mente

es nuestro yo, eso que parece aglutinar lo que pensamos, es evidente que

depende de la actividad del cerebro, que no es autónoma, que es consecuencia de

algo y que, por tanto, se debe a ese algo que la causa. Siguiendo el mismo

argumento cartesiano, tomado del aristotelismo, si ha de haber tanta perfección

en la causa como en el efecto, nuestro yo, nuestra mente y nuestros pensamientos,

no son nuestros, son de nuestro cerebro, y heredarán sus virtudes y sus

defectos funcionales.

La neurociencia se encarga

de estudiar la conexión entre el cerebro y la mente, de explicar sus procesos y

de dar cuenta de las consecuencias prácticas de los mismos. Todo lo que pasa

por nuestra mente, todo lo que es pensamiento (sensación, sueños, contenidos

subconscientes, etc.) ha tenido una ocurrencia material, es decir, cerebral.

Nuestros pensamientos no son tan autónomos como sugería Descartes, responden a

estímulos que no siempre podemos controlar. Ni siquiera estamos seguros de

poder controlar a nuestro yo, puesto que también es una creación de nuestro

cerebro material. Podemos definir al sujeto desde muchos puntos de vista, como

el ético y el jurídico, en tanto que autor de actos voluntarios (supuestamente

decididos por un yo psicológico). Pero ya no podemos definirlo ontológicamente,

como una sustancia, un ente independiente y explicable por sí mismo.

Si el libro de Antonio Damasio, El error de Descartes (Crítica, 2006), daba cuenta de las

múltiples conexiones somáticas que intervienen en la configuración de la mente, el de

Gazzaniga se refiere a las posibles consecuencias prácticas (éticas, bioéticas,

religiosas, jurídicas y hasta políticas) de esa conexión ya innegable entre el

cerebro y nuestra mente. Lo que Gazzaniga denomina neuroética y neuroteología.

¿Y cómo condiciona el

cerebro a nuestra mente? Pues, como toda instancia biológica, de forma

adaptativa, es decir, orientada a la supervivencia del cuerpo y, en última

instancia, de la especie. En consonancia con el desarrollo evolutivo de nuestra

especie, el cerebro ha desarrollado una enorme plasticidad operativa, donde el

lenguaje representa el punto culminante de nuestra evolución biológica. Esa

plasticidad incluye también una enorme capacidad para interpretar los estímulos

externos de forma ventajosa para la supervivencia del cuerpo, una gran

autonomía para almacenar y recuperar la información sobre esos estímulos

externos, e incluso la insólita habilidad de generar una pantalla sobre la que

proyectar los recuerdos y los pensamientos que remiten al mundo (eso que

consideramos como una instancia externa, a diferencia de la instancia interna,

que es la mente); esa pantalla es el yo, entendido como continuo mental

coherente. Eso que Descartes tomaba como sustancia inextensa finita,

independiente y comprensible por sí misma, concepto claro y distinto, distinto

de lo corpóreo y distinto de esa sustancia inextensa e infinita que es Dios,

eso que llamamos yo no es más que una construcción de nuestro incansable

cerebro, la sensación de una persistencia cuya identidad el cerebro reconstruye

continuamente.

Más aún, ni siquiera

podría estar seguro Descartes de ese Dios que opera como garantía de que hay

una coherencia entre el mundo y nuestra mente, porque como Gazzaniga demuestra

en su libro, nuestro cerebro, concretamente nuestro lóbulo temporal izquierdo,

es un gracioso creador de criaturas, mitos y leyendas, de relatos, creencias y

prejuicios, de alucinaciones, de falsos recuerdos y hasta de teorías

filosóficas y científicas. En suma: cultura, ideología, historia, filosofía y

religión son relatos, como ya había dicho Lyotard a principios de los ochenta, en La condición posmoderna (Madrid, Cátedra, 1984). No

olvidemos, por ello, que también las teorías científicas lo son. Con tal de

sobrevivir, nuestro cerebro está dispuesto a mentir(nos) descaradamente. Así

que, volviendo al castillo de naipes cartesiano, la neurociencia sólo le

permitiría mantener en pie la carta del genio maligno, que habita en nuestro

cerebro y es el causante de todas nuestras interpretaciones sobre el mundo que

nos rodea. En consecuencia, no somos dueños de nuestros pensamientos, ni

siquiera somos dueños absolutos de nuestras decisiones, que el cerebro ha

tomado unos 100 milisegundos antes de hacerse conscientes en nuestra mente

(aunque parece que disponemos de ese tiempo para vetarlas antes de llevarse a

cabo). Por esta misma razón, porque la conexión cerebro-mente no es un rígido

automatismo y hay márgenes de error y corrección, es posible hablar de

aprendizaje, y también de ética, de libertad y responsabilidad.

Ciencia y filosofía

¿Qué puede aportar la neurociencia a la

reflexión ética? Este es uno de los principales temas de este libro, toda vez

que es un asunto de trastienda. En realidad, desde un punto de vista

filosófico, hay un tema más amplio: ¿qué puede aportar la ciencia al

conocimiento del mundo? ¿Es la ciencia un conocimiento de la realidad? Estas

cuestiones son esenciales cuando desde la neurociencia se pretende una neuroética,

en tanto que la ciencia aporta datos sobre presuntas realidades que la

reflexión ética debe tener en cuenta en su tarea.

En principio, la ciencia aporta explicaciones

sobre la concurrencia de hechos y la concurrencia de series de hechos que se

dan en lo que llamamos mundo físico. Pero no hay que confundirse: éstas

no son verdades sobre la estructura profunda de la realidad, sino explicaciones

sobre experiencias más o menos programadas en laboratorios; explicaciones, por

lo demás, revisables en cuanto que otras experiencias exijan matizaciones

posteriores e incluso revisiones en profundidad. Así que, puestos a introducir

estilos de pensamiento científico en el entorno de la reflexión ética, no está

de más advertir sobre los riesgos que tal movimiento comporta. De no hacerlo,

podría caerse en el descuido de suponer que la ciencia, con sus verdades

y sus leyes, va a poner en su sitio a la filosofía.

Donde hay intermedios se producen

intersecciones o, por decirlo de una manera más clara y molesta,

interferencias. Y dado el estatuto epistemológico de la ciencia en comparación

con el de la filosofía, esas interferencias van a ser más molestas para los filósofos

que para los científicos. Si, como parece, en cerebro humano hay elementos

constitutivos de nuestras creencias (ideas, valores, mitos), es decir, una

tendencia natural a desarrollarlas y arraigarlas en él, entonces urge revisar

muchas pretensiones filosóficas: ¿podemos seguir hablando filosóficamente del

sentido ético, si es posible que el damon socrático fuese un síntoma de

su epilepsia del lóbulo temporal (TLE)?

Sin embargo, desde el punto de vista

filosófico hay una vía de escape: la filosofía que asume los resultados de la

ciencia como definitivos y sobre los que construye una reflexión se arriesga a

quedar en entredicho, pues esos resultados pueden ser cambiados pasado mañana,

y cualquier alteración de los mismos, normal en el ámbito científico, deja en

suspenso toda reflexión especulativa basada en ellos. Es una regla de oro:

aunque la reflexión filosófica ha de dar cuenta de los hechos, su punto de

partida no deben ser las leyes científicas que los explican. La conclusión es

que la filosofía debe zafarse de los condicionamientos científicos.

Es posible que las decisiones judiciales se

vean influenciadas e impulsadas a la vez por los resultados de las

investigaciones biomédicas. Hubo un día en que los jueces debieron tomar en

consideración los plazos legales para permitir la manipulación de embriones

(para investigación biomédica). En Estados Unidos ese plazo abarca hasta los

primeros 14 días de vida. Seguramente se dejaron asesorar por los científicos

para marcar esa fecha a partir de la cual se considera que un embrión no debe

manipularse porque ya es humano, aunque en realidad no se parezca en

nada a un humano. Por el momento se trata solamente de una decisión judicial,

dependiente de la jurisdicción de cada país. Ese plazo puede ser diferente en

otros lugares. En cualquier caso, si la ciencia concluye posteriormente que el

embrión puede definirse como humano en otro plazo diferente, la decisión

judicial podrá ajustarse o no a esa revisión, pero la ciencia como institución

de conocimiento no habrá sufrido ninguna alteración en su estatus, puesto que

la definición legal depende de la voluntad política, igualmente contingente y

provisional.

Sin embargo, si la ética se ve implicada en

una discusión fundamentada en resultados científicos que pueden variar (y que

con el tiempo variarán con toda seguridad), acabará dejando en entredicho sus

postulados, porque el estatuto epistemológico de la ética y de la filosofía es

otro. He aquí el riesgo: que el territorio de la ciencia no es el de las

verdades eternas. Y, sin embargo, resulta necesario implicarse desde la ética

porque el peso de los nuevos resultados científicos podría ser desplazado por las

ideas religiosas o ideológicas en las futuras tomas de decisiones jurídicas.

Los límites éticos de la ciencia

Todo este asunto es muy

interesante, lleno de conjeturas y absolutamente abierto a desarrollos futuros.

Sin embargo, hay en este libro algunos capítulos dedicados a una cuestión menos

atractiva pero que quizás es mucho más importante: los límites éticos de la

investigación científica en general y biomédica en concreto. Si es un tema

esencial se debe a que sus desarrollos futuros podrían implicar consecuencias

prácticas, éticas y políticas de gran trascendencia para la especie humana.

En este punto, surge la cuestión del exceso

de libertad de acción del científico una vez liberado de ataduras éticas:

¿durante cuántos días puede disponer un investigador de un embrión humano?

Suponemos que el punto de partida es la determinación ética de toda conducta

humana, pero la actividad científica nos conduce a determinados límites de

desarrollo que ponen en tensión el control exterior de la misma, desde

presupuestos éticos o deontológicos. La ciencia contribuye al desarrollo de las

posibilidades del ser, y cuando los científicos alcanzan puntos limítrofes de

ese desarrollo, es decir, las fronteras del conocimiento y por ello también las

fronteras del mundo conocido, entonces la presión del control ético sobre la

experimentación puede llegar a considerarse banal. Pero si la ingeniería

genética ha alcanzado desarrollos desconocidos para la mayoría de las personas,

si ya es técnicamente posible hibridar un ser humano con un chimpancé (humancé),

¿no debería darnos un poco de miedo, miedo a que algún científico vaya más allá

de los límites y quiera hacer realidad esa posibilidad, simplemente por el sano

afán científico de saber qué pasa?

Esta ciencia de frontera es también de

límites éticos, pero no hay duda de que la tendencia humana a traspasarlos

puede acabar imponiéndose y que los límites se traspasarán, tarde o temprano.

No hay que perder de vista el horizonte de Un mundo feliz, El primer siglo después de Béatrice, Gattaca, Desafío total, Alien Resurrection, La isla o

la mas reciente Moon. Gazzaniga sostiene que el riesgo de que esto

ocurra está compensado por los beneficios de la investigación destinada a

curar, y que la sociedad, provista al cabo de un sentido moral colectivo, acaba

impidiendo que los locos de la ciencia prosperen. Su opinión se basa, nada

menos, que en los descubrimientos de la neurociencia sobre el funcionamiento

adaptativo del cerebro: en última instancia, nuestro cerebro dispone de medios

para advertir el peligro que corre toda la especie. De ahí que Gazzaniga confíe

en una especie de autorregulación ética en manos de los investigadores

biomédicos.

Sobre esta optimista postura hay algunas

dudas: es posible que haya un sentido moral innato en los humanos, pero no hay

que subestimar el poder de las creencias asumidas por un cerebro predispuesto a

asumirlas. Eso también lo dice Gazzaniga. En realidad, el sentido moral de una

sociedad no frena nada si nada se opone a sus creencias. Frenó la locura nazi

porque contravenía todo lo que dicen las religiones monoteístas. Nada asegura

que otro tipo de realizaciones puedan darse sin obstáculos, sobre todo si la neurociencia

pone al descubierto la contingencia o la dependencia biológica de nuestros

sistemas de creencias. La moral deja de tener peso específico si deja de ser

una atribución espiritual, puramente mental y deviene un mero producto

biológico. He aquí el riesgo: si la neurociencia relativiza el estatuto de la

reflexión ética, por el mismo mecanismo que se pueden relajar las exigencias

morales sobre el aborto y la eutanasia podrían en el futuro relajarse sobre

otras prácticas que hoy consideramos inaceptables (clonación o hibridación de

seres humanos, por ejemplo).

En la actualidad, la discusión sobre la

pertinencia de exigencias morales sobre prácticas biomédicas está condicionada

por el hecho de que aún se concede autoridad a personas que visten la sotana

negra, frente a las pretensiones de los que visten la bata blanca. Ya conocemos

los estrechos límites epistemológicos de los que defienden creencias que no son

equivalentes a conocimiento científico, pero, ¿podemos fiarnos de todo lo que

nos digan esos expertos armados con batas blancas? Digo armados porque precisamente

nuestro cerebro puede jugarnos una mala pasada e inducirnos a dar crédito y

conceder autoridad epistemológica a cualquiera amparado en una bata blanca, el

uniforme de investigador al que inconscientemente otorgamos poder de persuasión

(quizá porque de pequeños vimos a nuestros padres callar y asentir ante las

palabras de aquel médico que se ocupaba de nuestra salud corporal tan

solícitamente, igual que callaban ante la autoridad del sacerdote, vestido con

sotana negra y que se ocupaba de nuestra salud espiritual con la misma

solicitud).

El ser humano tiende a realizar lo posible, y

también lo que paulatinamente va descubriendo como posible, sobre todo en ese

terreno relativamente llano del desarrollo tecnológico. Este impulso innato es

el fundamento de la evolución histórica de las civilizaciones, y su avance sólo

se detiene ante las restricciones morales que su propio tiempo le marca, y sólo

consigue volver a moverse cuando las supera. Por ejemplo, los indígenas

americanos podían ser esclavizados por los colonizadores españoles si no eran bautizados.

Del mismo modo, el futuro desarrollo de la ingeniería genética deberá

enfrentarse a enormes desafíos morales, y sólo hallando subterfugios podrá

superarlos y seguir adelante. Huxley describe magistralmente este peligroso

proceso de generación de nuevas creencias sustitutivas de las anteriores, y a

la vez permisivas con las nuevas exigencias del desarrollo tecnológico, en su

relato Un mudo feliz, escrito en 1932.

El

ámbito de lo posible

Desde un punto de vista ético, el

planteamiento de desafíos tales como la clonación humana, o la mera selección

genética, debería poder hacerse al margen de los consejos científicos. La

ciencia define su ámbito y sus posibilidades de desarrollo en ese ámbito, y a

eso se le llama libre investigación y es muy legítimo defenderla. La

ética, a su vez, debería poder definir la permisibilidad de ese desarrollo

posible, es decir, que la libertad de investigación sea compatible con una

orientación adecuada, sea la curación, sea la protección del material biológico

potencialmente humano.

¿Es deseable una sociedad como la descrita en

Un mundo feliz? Aquellos que piensen que es deseable, ¿sostendrían la

misma opinión sabiendo que no podrían elegir qué tramo poblacional ocuparían en

esa sociedad, si serían Alfas, Betas, Gammas, etc.? Y en esta cuestión no son

válidos los argumentos relativistas, puesto que nos hallamos ante una

posibilidad no realizada. No es válido argumentar que si fuésemos Betas

estaríamos contentos de serlo y no podríamos ver el mundo desde la perspectiva

de un Alfa para comparar y advertir nuestra inferioridad. No, se trata de

constatar que conociendo desde fuera las condiciones de los Betas,

preferiríamos ser Alfas, y que para nada admitiríamos ser Gammas. En

definitiva, que mejor nos quedamos como estamos. Si alguien nos viene con el

cuento de las ventajas de la clonación humana y la selección genética, le

cerramos la puerta en las narices porque nadie nos asegura que nuestro mundo no

se convertirá en un laboratorio gobernado por una eugeniocracia, en el

que nosotros seamos los cobayas, los subalternos, o los que limpian los lavabos

de los subalternos. Esta mezquindad a la que nos vemos abocados es la prueba de

que la propuesta eugenésica carece de estatura moral: si nos vemos abocados a

ser manipuladores, entonces no debemos desear involucrarnos en ese desafío

tecnológico. Si la eugenesia tuviese sentido ético, entonces debería poder

presentarse como deseable en todos sus aspectos.

La cuestión de los límites éticos de la

investigación biomédica es, como se ve, complicada. En este punto cuenta además

la idea de intencionalidad: si la intención de esa investigación no es

crear un ser humano a partir de esos embriones cosechados y sometidos a

manipulaciones genéticas, entonces no habrá dudas de la eticidad de tales

acciones; las habrá si hay la intención oculta de clonar para ese fin oscuro. A

los investigadores biomédicos les gustaría poder manipular células madre

pasados los 14 días de gestación porque tendrían más margen de maniobra, más

posibilidades de interacción, y por ello Gazzaniga reclama que se revisen los

actuales criterios. Ese es el camino: deben ser los juristas en un comité

multidisciplinario, con la aportación de los datos científicos, quienes los

determinen, para que esas decisiones no sean arbitrarias en manos de

científicos afanosos, sino que se tomen en manos de muchos decisores implicados

en la cuestión y conscientes de que la libertad de investigación puede salir

mal, muy mal, en ocasiones. No dejarán de ser decisiones arbitrarias, pero al

menos sometidas a ciertas limitaciones marcadas por la prudencia.

Dado el lugar que en este reparto de

funciones ocupa la propia neuroética, se entiende la insistencia de Gazzaniga

en que los legisladores hagan más caso de ella que de criterios ideológicos o

religiosos. Para Gazzaniga, ha de contar mucho más el valor de la

intencionalidad, antes señalado: la intención define la eticidad de los actos

humanos. A partir de aquí han de trabajar los comités de bioética, al margen de

creencias, ideologías y reflexiones. En este punto, la pregunta es: ¿la

intencionalidad de las investigaciones puede servir siempre para marcar los

límites? ¿Es suficiente la pretendida intención para aceptar la presumible

inocencia de las investigaciones llevadas a cabo? Desde un punto de vista

filosófico, si cabe desconfiar de las razones ideológicas y religiosas, basadas

en creencias más o menos ancestrales, tampoco se debe conceder a la ciencia un

estatus superior simplemente porque su actividad parece hallarse más cercana a

la descripción de la realidad, y mucho menos porque haya una presumible actitud

benéfica.

Una

comunidad de santos inocentes

Todo esto es un enorme pantano. La comunidad

científica no es un monasterio de monjes benedictinos, seres inmaculados sin

intereses más allá del conocimiento, así que no deben, ellos solos, decidir

sobre los límites de su propia actividad a partir de juramentos intencionales.

En esa decisión deben participar más instancias. ¿Políticos y legisladores? Sí,

también, pero tampoco ellos solos, porque tampoco son de fiar; de hecho, dado

que suelen tener la última palabra, son los miembros más peligrosos en este tipo

de comités. ¿Filósofos y bioéticos? Por supuesto, posiblemente ostentan la

posición más imparcial en este asunto, pero tampoco son puras mentes pensantes

y se deben a influencias culturales como cualquier hijo de este mundo. ¿Son

inocentes reflexiones tales como “los reyes deben ser filósofos y los

filósofos, reyes” (Platón), “vivimos en el mejor de los mundos posibles”

(Leibniz), “los pobres deben saber la forma de encontrar consuelo en los

designios de la justicia eterna” (Burke)?

Sería muy interesante poder preguntarle a

Robert Oppenheimer acerca de sus dudas sobre la intencionalidad de las

investigaciones realizadas por su equipo en Los Álamos, y por qué acabó tan

enemistado con Ede Teller. La cuestión de la presumiblemente benéfica intencionalidad

de la investigación científica es de rango decisivo, pero a la vez susceptible

de muchas dudas, sobre todo en orden a determinar el significado de benéfico:

¿cuándo la investigación sobre fisión nuclear comenzó a ser benéfica y cuándo

dejó de serlo en Los Álamos? ¿Fue en algún momento benéfica sin atisbo de duda?

¿El punto de inflexión entre lo benéfico y lo arriesgado se sitúa a medio

camino entre la fisión y la fusión nuclear? Recordemos que Oppenheimer encabezó

el desarrollo de la bomba atómica que luego se lanzó sobre el Japón. Después se

opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno y fue desplazado de la primera

línea de investigación porque llegaron a sospechar que fuese un agente

soviético, y Ede Teller se hizo cargo del asunto. Si la ética radica en la

intencionalidad, es evidente que este asunto de investigación nuclear es

demasiado complejo para que su dilucidación corresponda sólo a una de las

instancias antes mencionadas. Incluso es probable que se llegue a la conclusión

de la ausencia de ética en una situación bélica, y que hay que buscar la

justificación más en algún tipo de necesidad que en la intencionalidad.

Mucho más compleja es la cuestión de cómo y

cuándo comienza y acaba la vida. De nuevo aparece la cuestión del ámbito de

intervención de la investigación biomédica, que los científicos necesitan

establecer con claridad a partir de determinados parámetros. Es absolutamente

necesario determinar unos marcadores relativos al inicio de la vida humana, la

muerte y diferentes eventos relacionados con las potenciales investigaciones

que se llevan y se llevarán a cabo. Es necesario establecerlos porque entran en

juego cuestiones como la eugenesia y la eutanasia. Desde un punto de vista

ético es evidente que esos marcadores no se pueden establecer sin la ayuda de

los científicos, pero volvemos a insistir en que no han de ser los científicos

quienes los decidan: ha de ser una decisión legal, judicial, basada en la

consideración razonable de todos los factores en juego, tanto éticos como

políticos. Y esa decisión ha de ser tomada teniendo en cuenta que todos los

decisores responden a intereses determinados, de modo que unos han de controlar

a los otros; cuantos más elementos de supervisión se establezcan, mejor se

asegurarán la libertad de investigación y a la vez los límites de la misma.

Gazzaniga, en cambio, defiende una mayor

libertad de investigación, no haber de tropezar con límites impuestos desde

fuera, no tener que considerar posibles riesgos. Como bien señala, la actividad

científica persigue el desarrollo de las posibilidades del ser humano

_descubrir los infinitos modos del Ser, diría Spinoza_, y no contempla la

posibilidad de ponerse límites a sí misma. Si pensamos en las cosas que pueden

salir mal, no haremos nada, insiste. En su argumento de que el afán prometeico

forma parte de la herencia evolutiva humana, se desliza la idea de una

autorregulación generada en la propia actividad científica que salvaguardaría

los límites de la misma de acuerdo con la necesidad de garantizar la

supervivencia de la especie. “Podemos inventar la bomba atómica, pero luego nos

esforzamos para garantizar que no vuelva a utilizarse nunca más.”

¿No hay aquí un excesivo optimismo ante un

Prometeo cada vez más ambicioso? No es lo mismo manipular un embrión para

evitar en él la presencia de un gen letal que para asegurar un color de ojos

preferido, o determinados rasgos psicológicos (eugenesia). La prueba de que no

es posible confiar en todo eso está en la historia reciente, llena de ocasiones

que han puesto en peligro a la especie humana de una forma tan sutil y general

que no se manifiesta de forma inmediata, con lo cual se desemboca en eternas

discusiones entre científicos, juristas, políticos, filósofos y teólogos.

Parece que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de frenar el

calentamiento global, pero se siguen talando millones de árboles en el

Amazonas. ¿Cómo se puede hablar de autorregulación en este asunto? ¿Es la misma

autorregulación que en la actividad económica mundial genera tantas diferencias

entre países pobres y países ricos?

Parece evidente que han de ser los otros, los

no científicos, quienes intervengan en el establecimiento de los criterios de

regulación de la actividad de esos científicos que se mueven en la frontera. Si

los científicos no se paran a pensar en los riesgos porque de alguna manera

están obligados a ser atrevidos, alguien debe poner piedras en su camino en

nombre de ciertos límites éticos. Alguien debe poner un poco de cobardía en

todo esto. La bioética debe adoptar posturas conservadoras cuando la ciencia

avanza temerariamente y comienza a juguetear con los límites de la vida y la

muerte. Puede que no resulte simpático considerar seriamente que los

científicos son unos locos que se precipitan donde los ángeles no se atreven a

pasar, pero hoy los científicos están tocando los límites de la biología humana

y deben actuar con precaución. Tiempo atrás fueron capaces de desarrollar la

tecnología suficiente para destruir la vida en el planeta varias veces

consecutivas. Es razón suficiente para imponer límites a la libertad de

investigación.

Josep

Pradas

Comentarios

Publicar un comentario

Deja un comentario, a ser posible relacionado con la entrada. Gracias.